Les interactions médicamenteuses, un risque invisible pour les seniors

Vous prenez cinq médicaments. Votre voisin en prend huit. Votre mère, elle, en prend douze, plus des compléments alimentaires et des remèdes naturels achetés en pharmacie sans ordonnance. À 72 ans, ce n’est pas rare. Mais ce n’est pas sans danger. Les interactions médicamenteuses sont l’une des causes les plus fréquentes d’hospitalisations évitables chez les personnes âgées. Et pourtant, peu de gens en parlent. Pourquoi ? Parce qu’elles ne se voient pas. Elles ne font pas mal tout de suite. Elles se cachent dans les effets secondaires qu’on attribue à l’âge : la fatigue, la confusion, les chutes, la perte d’appétit. Mais ce ne sont pas des signes normaux. Ce sont des alertes.

En France comme aux États-Unis, plus d’un tiers des hospitalisations chez les plus de 65 ans sont liées aux médicaments. Et la moitié de ces cas pourraient être évités. Ce n’est pas une question de chance. C’est une question de système. Un système où un patient voit trois médecins différents, utilise deux pharmacies, ne dit pas qu’il prend du gingembre pour ses articulations, et ne se souvient pas exactement de la dose de son anticoagulant. Résultat ? Des médicaments qui s’entrechoquent dans le corps, comme des voitures sur une route mal signalée.

Pourquoi les seniors sont-ils plus à risque ?

Le corps change avec l’âge. Et les médicaments, eux, ne changent pas. C’est là que le problème commence.

Les reins ne filtrent plus aussi bien. Le foie ne décompose plus aussi vite. La masse musculaire diminue, la graisse augmente. Tout cela modifie la façon dont les médicaments sont absorbés, transportés, métabolisés et éliminés. Un médicament qui était parfaitement sûr à 50 ans peut devenir toxique à 75. Par exemple, un anti-inflammatoire comme l’ibuprofène, pris pour une douleur articulaire, peut provoquer une insuffisance rénale aiguë chez un senior ayant déjà une fonction rénale réduite. Ou encore, un somnifère comme le diazépam peut accumuler dans l’organisme, provoquant une confusion, une perte d’équilibre, et une chute - parfois mortelle.

Et ce n’est pas tout. Environ 75 % des médicaments sont métabolisés par un système enzymatique appelé CYP450. Quand vous prenez deux médicaments qui utilisent la même voie, ils se battent pour être traités. Le résultat ? L’un ou l’autre ne fonctionne plus, ou s’accumule dangereusement. C’est ce qui arrive souvent avec les statines (pour le cholestérol) et certains antibiotiques. Ou encore entre les antidépresseurs et les anticoagulants. Les interactions les plus dangereuses concernent les médicaments pour le cœur (38,7 %) et le système nerveux central (29,4 %), selon les données de l’Institut de recherche en santé publique.

La polypharmacie : quand la bonne intention devient un piège

On prescrit un médicament pour traiter une maladie. Puis un autre pour un effet secondaire. Puis un troisième pour la douleur causée par le deuxième. Et ainsi de suite. C’est ce qu’on appelle la polypharmacie : la prise de cinq médicaments ou plus. Environ 40 % des seniors aux États-Unis en sont concernés. En Europe, le chiffre est similaire. Et pourtant, beaucoup de ces médicaments ne sont plus nécessaires - ou pourraient être remplacés par des solutions plus sûres.

Un étude publiée dans le Journal of the American Geriatrics Society montre que 35 % des seniors prennent au moins un médicament inapproprié pour leur âge. Des médicaments comme les benzodiazépines (somnifères), les anticholinergiques (pour la vessie ou les allergies), ou encore les inhibiteurs de la cholinestérase (pour la maladie d’Alzheimer) peuvent aggraver la mémoire, provoquer des troubles du rythme cardiaque ou augmenter le risque de chutes. Pourtant, ils sont encore prescrits, souvent par des médecins qui ne connaissent pas les critères Beers.

Les critères Beers, mis à jour en 2023 par la Société américaine de gériatrie, listent 30 classes de médicaments à éviter chez les personnes âgées, et 40 autres qui nécessitent une adaptation de la dose selon la fonction rénale. Ce n’est pas une liste arbitraire. C’est le résultat de 30 ans d’études cliniques. Et pourtant, seuls 18 % des médecins les connaissent bien. La bonne nouvelle ? Lorsqu’ils sont appliqués, les hospitalisations diminuent de 17,3 %.

Les outils pour identifier les risques : STOPP et NO TEARS

Comment savoir si un médicament est dangereux ? Il existe des outils conçus spécifiquement pour les seniors. Deux sont largement validés : STOPP et NO TEARS.

STOPP (Screening Tool of Older Persons’ Potentially Inappropriate Prescriptions) est une liste de 114 prescriptions à éviter. Elle couvre 22 systèmes du corps. Par exemple : un bêtabloquant prescrit à un patient ayant un rythme cardiaque déjà lent. Ou un antihistaminique prescrit pour un rhume, alors qu’il aggrave la rétention urinaire chez un homme âgé. Une étude en 2021 a montré que l’application de STOPP lors de la sortie d’hôpital réduisait les réhospitalisations de 22,1 % chez les plus de 75 ans.

NO TEARS est une méthode plus globale. Elle ne se contente pas de dire « non » à un médicament. Elle pose sept questions à chaque prise :

- Need : Ce médicament est-il vraiment nécessaire ?

- Optimization : La dose est-elle adaptée à l’âge et à la fonction rénale ?

- Trade-offs : Les bénéfices l’emportent-ils sur les risques ?

- Economics : Le patient peut-il se le permettre ?

- Administration : Le patient prend-il bien le médicament ?

- Reduction : Peut-on arrêter un médicament ?

- Self-management : Le patient comprend-il son traitement ?

Chaque question est une porte ouverte à la simplification. Par exemple, un patient prend trois antihypertenseurs. Avec NO TEARS, on découvre qu’il n’a pas de pression artérielle élevée depuis deux ans. Il peut arrêter un médicament. Et son risque d’hypotension, de chute et d’hospitalisation diminue du jour au lendemain.

Les erreurs qui tuent : ce qu’on oublie de dire

Le plus grand danger, ce n’est pas la prescription. C’est le silence.

68 % des seniors ne disent pas à leur médecin qu’ils prennent des compléments alimentaires, des herbes, ou des remèdes traditionnels. Le gingembre, la ginkgo biloba, l’ail, la vitamine E - tous peuvent interagir avec les anticoagulants. Un patient prend du warfarine pour éviter un caillot. Il commence à boire du jus de pamplemousse pour son cholestérol. Résultat ? Le médicament s’accumule. Risque d’hémorragie. Urgence hospitalière.

Et puis, il y a la fragmentation des soins. Un patient voit son généraliste, son cardiologue, son rhumatologue, son neurologue. Chacun prescrit ce qu’il connaît. Personne ne regarde l’ensemble. Le médecin de famille n’a pas accès aux ordonnances des autres. La pharmacie ne sait pas ce que prescrit le spécialiste. Et le patient, fatigué, ne se souvient plus de tout.

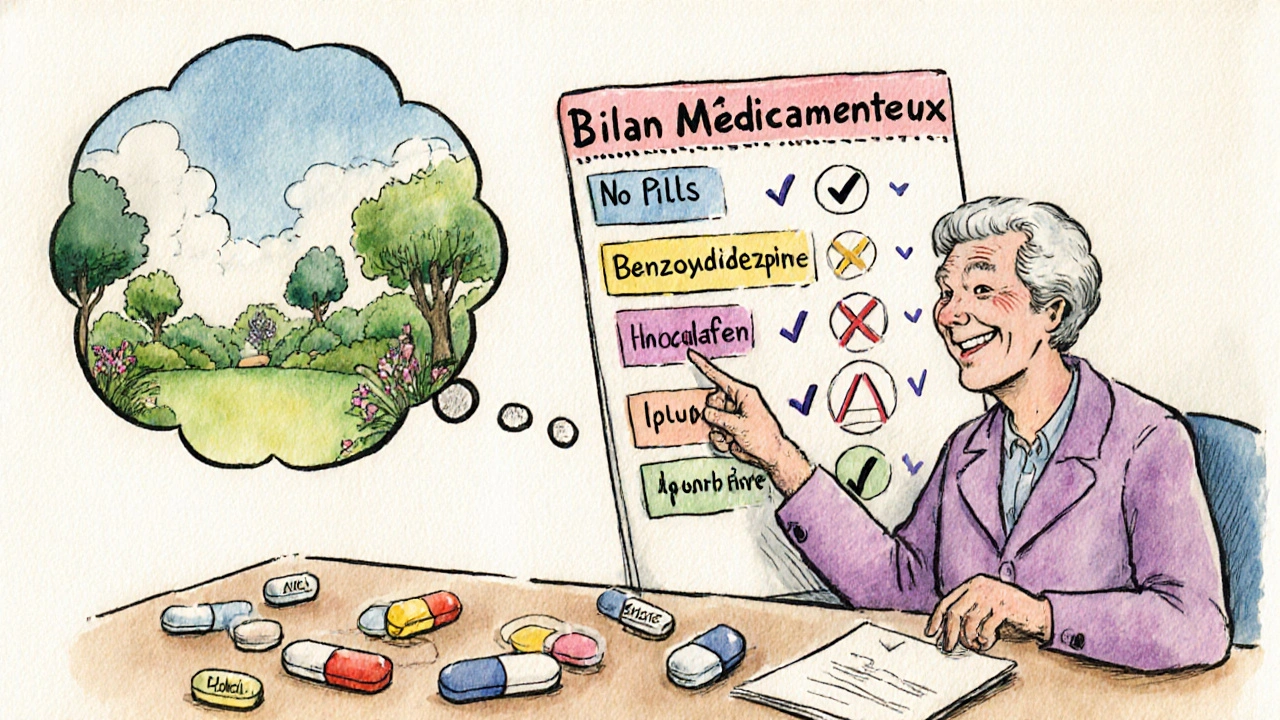

Une étude de la Clinique Mayo montre que 67 % des seniors consultent trois médecins ou plus par an. C’est une bombe à retardement. La solution ? Une revue médicamenteuse complète au moins une fois par an, idéalement avec un pharmacien spécialisé en gériatrie. En France, les pharmacies proposent des bilans médicamenteux gratuits pour les patients à risque. Il suffit de demander.

Comment agir maintenant ? 5 actions concrètes

Vous n’avez pas besoin d’attendre une crise pour agir. Voici cinq gestes simples qui sauvent des vies :

- Faites une liste complète de tous les médicaments, compléments, vitamines et remèdes naturels. Incluez les doses et les fréquences. Apportez-la à chaque rendez-vous.

- Demandez à votre médecin : « Est-ce que ce médicament est encore nécessaire ? » ou « Peut-on essayer d’arrêter un traitement ? »

- Évitez d’ajouter deux nouveaux médicaments en même temps. Si un effet secondaire apparaît, vous saurez lequel est en cause.

- Utilisez un organisateur de comprimés avec des compartiments par jour et par heure. Cela réduit les erreurs de prise de 50 %.

- Consultez un pharmacien pour un bilan médicamenteux. Il peut détecter des interactions que le médecin n’a pas vues.

Et surtout : ne laissez pas la confusion ou la peur vous empêcher de parler. Votre vie en dépend.

Le futur : des outils intelligents et une médecine plus juste

La technologie commence à jouer un rôle. Les systèmes d’aide à la décision clinique alimentés par l’intelligence artificielle sont de plus en plus utilisés dans les hôpitaux. Ils analysent en temps réel les interactions entre les médicaments prescrits, les antécédents du patient, et les données de la fonction rénale. En 2023, 47 % des hôpitaux américains en disposaient. En France, l’adoption est plus lente, mais elle progresse.

Le problème, c’est que les essais cliniques n’incluent presque jamais les seniors. Moins de 5 % des participants dans les essais de phase 3 ont plus de 65 ans - alors qu’ils représentent 40 % des patients qui prennent ces médicaments. Résultat : les doses et les interactions sont mal connues. L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et la FDA travaillent à changer ça. À partir de 2025, les nouveaux médicaments devront inclure des données spécifiques sur les personnes âgées.

Et enfin, les programmes de gestion thérapeutique, comme ceux mis en place par la Caisse nationale d’assurance maladie, commencent à porter leurs fruits. Les pharmaciens qui suivent les patients à domicile, qui vérifient les ordonnances, qui éduquent les familles - ils réduisent les hospitalisations de 15 %.

La prévention des interactions médicamenteuses n’est pas une question de technologie. C’est une question d’attention. De temps. De respect. De communication. Et de courage - celui de dire : « On peut arrêter. »

Quels sont les médicaments les plus dangereux pour les personnes âgées ?

Selon les critères Beers 2023, les médicaments les plus à risque incluent les benzodiazépines (comme le lorazépam ou le diazépam), les anticholinergiques (comme la diphenhydramine), les anti-inflammatoires non stéroïdiens (comme l’ibuprofène ou le naproxène), certains antihypertenseurs (comme les inhibiteurs de la cholinestérase), et les antidiabétiques à risque d’hypoglycémie (comme la glibenclamide). Ces médicaments augmentent le risque de chutes, de confusion, d’insuffisance rénale ou d’hypoglycémie sévère. Beaucoup peuvent être remplacés par des alternatives plus sûres.

Comment savoir si un médicament est inapproprié pour un senior ?

Utilisez les critères Beers ou STOPP comme référence. Si un médicament est listé comme « à éviter » ou « à utiliser avec prudence », il y a un risque. Mais surtout, posez-vous cette question : « Ce médicament traite-t-il un symptôme réel, ou juste un effet secondaire d’un autre médicament ? » Souvent, un traitement est prescrit pour une réaction à un autre traitement - une spirale sans fin. Une revue médicamenteuse complète peut briser cette chaîne.

Les compléments alimentaires peuvent-ils interagir avec les médicaments ?

Oui, et souvent de manière grave. Le gingembre, la ginkgo biloba, l’ail et la vitamine E peuvent augmenter le risque de saignement avec les anticoagulants comme le warfarine ou le rivaroxaban. La mélatonine peut renforcer les effets des somnifères. Le St. John’s Wort réduit l’efficacité des antidépresseurs, des contraceptifs et des traitements du cancer. Beaucoup de seniors pensent que « naturel » = sans risque. C’est une erreur dangereuse. Tous les compléments doivent être déclarés à votre médecin.

Pourquoi les médecins ne voient-ils pas ces interactions ?

Parce qu’ils manquent de temps, d’information et de formation. Un rendez-vous de 15 minutes ne suffit pas pour examiner 12 médicaments. De plus, les dossiers médicaux sont souvent fragmentés. Les médecins ne savent pas ce que prescrit le spécialiste. Et la majorité des écoles de médecine n’enseignent pas suffisamment la gériatrie pharmacologique. Seuls 38 % des écoles américaines ont un programme complet - un chiffre qui devrait atteindre 65 % en 2026, mais qui reste trop faible.

Que faire si je pense que mon traitement est dangereux ?

Ne cessez jamais un traitement par vous-même. Mais parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Apportez votre liste complète de médicaments. Demandez : « Est-ce que ce médicament est toujours utile ? Peut-on réduire la dose ? Y a-t-il une alternative plus sûre ? » Un pharmacien en gériatrie peut faire un bilan gratuit. Dans certains hôpitaux, des consultations dédiées existent. Votre santé vaut le coup de poser la question.

Gilles Donada

Les gens croient que prendre des médicaments c'est comme manger des bonbons. Ils prennent tout ce qu'on leur donne sans poser de questions. Et puis ils s'étonnent quand ça va mal.

Yves Perrault

Ah oui bien sûr c'est la faute des vieux qui ne savent pas lire les notices. Moi j'ai vu un type de 82 ans qui prenait 17 comprimés par jour. Il a dit qu'il les prenait parce que c'était écrit sur la boîte. Le médecin a rigolé en disant qu'il avait oublié de lui dire d'arrêter le truc depuis 2018.

Stéphane PICHARD

Je tiens à féliciter l'auteur pour ce texte profondément humain. Il ne s'agit pas seulement de pharmacologie, mais de dignité. Chaque comprimé doit être questionné. Chaque ordonnance doit être revisitée. La gériatrie n'est pas une spécialité secondaire, c'est une éthique. Et quand un pharmacien prend le temps de regarder la liste complète, il ne répare pas juste un traitement, il rétablit une relation de confiance. C'est ce que je fais tous les jours dans mon centre de santé. Merci pour cette lucidité.

elisabeth sageder

J'ai aidé ma mère à faire son bilan médicamenteux il y a deux mois. On a arrêté trois trucs et elle dit qu'elle respire mieux. Je n'imaginais pas que ça pouvait changer autant de choses. Merci pour cette liste, c'est un vrai guide de vie.

Teresa Jane Wouters

Vous croyez que c'est les médicaments le problème ? Non. C'est l'industrie pharmaceutique. Ils poussent les vieux à prendre tout ce qu'ils peuvent pour gagner de l'argent. Les médecins sont des pantins. Les autorités sont complices. Les bilans gratuits ? Un leurre. Ils veulent juste que vous vous confiiez à eux pour vous vendre autre chose. Et le gingembre ? C'est eux qui ont fait passer ça pour dangereux pour détruire les alternatives naturelles.

Gert-jan Dikkescheij

J'ai travaillé dans une clinique en Suisse. On a mis en place un système où chaque patient âgé avait un pharmacien dédié. Les erreurs ont chuté de 60 %. C'est pas magique, c'est juste du bon sens. Une personne, une liste, un suivi. Simple. Et ça marche.

Thomas Sarrasin

C'est un sujet sérieux. J'ai vu des cas où des gens ont été hospitalisés pour des interactions qu'on aurait pu éviter avec une simple vérification. Il faut plus de formation. Et plus de temps pour les patients.

Arnaud HUMBERT

Je viens de parler à mon père de ce post. Il prenait un anti-inflammatoire depuis 5 ans pour ses genoux. On a appelé son médecin hier. Il a dit qu'on pouvait l'arrêter. Il n'a plus mal depuis deux jours. C'est fou comment un petit geste peut tout changer.

Jean-françois Ruellou

STOPP ? NO TEARS ? C'est du jargon pour gens qui aiment les acronymes. Le vrai problème c'est qu'on traite les seniors comme des machines à médicaments. On les bourre de pilules comme si c'était des batteries. Arrêtez de penser en termes de protocoles. Pensez en termes de vie. Un homme de 78 ans ne veut pas 12 comprimés. Il veut pouvoir marcher sans tomber. C'est ça la priorité.

Emmanuelle Svartz

Tout ça c'est du blabla. Les vieux prennent trop de trucs parce qu'ils sont nuls. Ils oublient. Ils confondent. Ils ne comprennent rien. Faut pas s'étonner qu'ils tombent. C'est leur faute.

Gerd Leonhard

La vraie révolution ? L'IA. Pas les critères Beers. L'IA peut analyser 10 000 interactions en 0,3 secondes. Les médecins ? Des dinosaures. Les pharmacies ? Des magasins de souvenirs. On vit en 2024 et on parle encore de listes imprimées ? C'est pathétique. Le futur c'est l'analyse en temps réel. Point.

Margaux Bontek

Chez nous en Martinique, on utilise des remèdes de grand-mère. Mais on les déclare toujours au pharmacien. Il les note dans son carnet. Il sait ce qui va avec quoi. C'est une culture de la confiance. Pas de la peur. On n'a pas besoin d'IA pour ça. On a besoin de respect.

Isabelle B

En France on a des médecins qui ne savent même pas lire les noms. Et vous voulez qu'ils comprennent les interactions ? C'est une blague. On devrait arrêter de donner des ordonnances à des gens qui ne comprennent pas le français. C'est une question de sécurité nationale.

Francine Alianna

J'ai lu ce post avec ma mère. On a fait la liste ensemble. On a trouvé trois médicaments qu'elle ne prenait plus depuis des mois. Elle avait peur de le dire. J'ai compris qu'on doit parler plus souvent. Pas avec des mots compliqués. Juste avec du cœur.